Хайку Басё №76: Осень сбросила одежды

Хайку Басё №76: Осень сбросила одежды

梢よりあだに落けり蟬のから

кодзуэ ёри адани оти кэри сэми-но кара

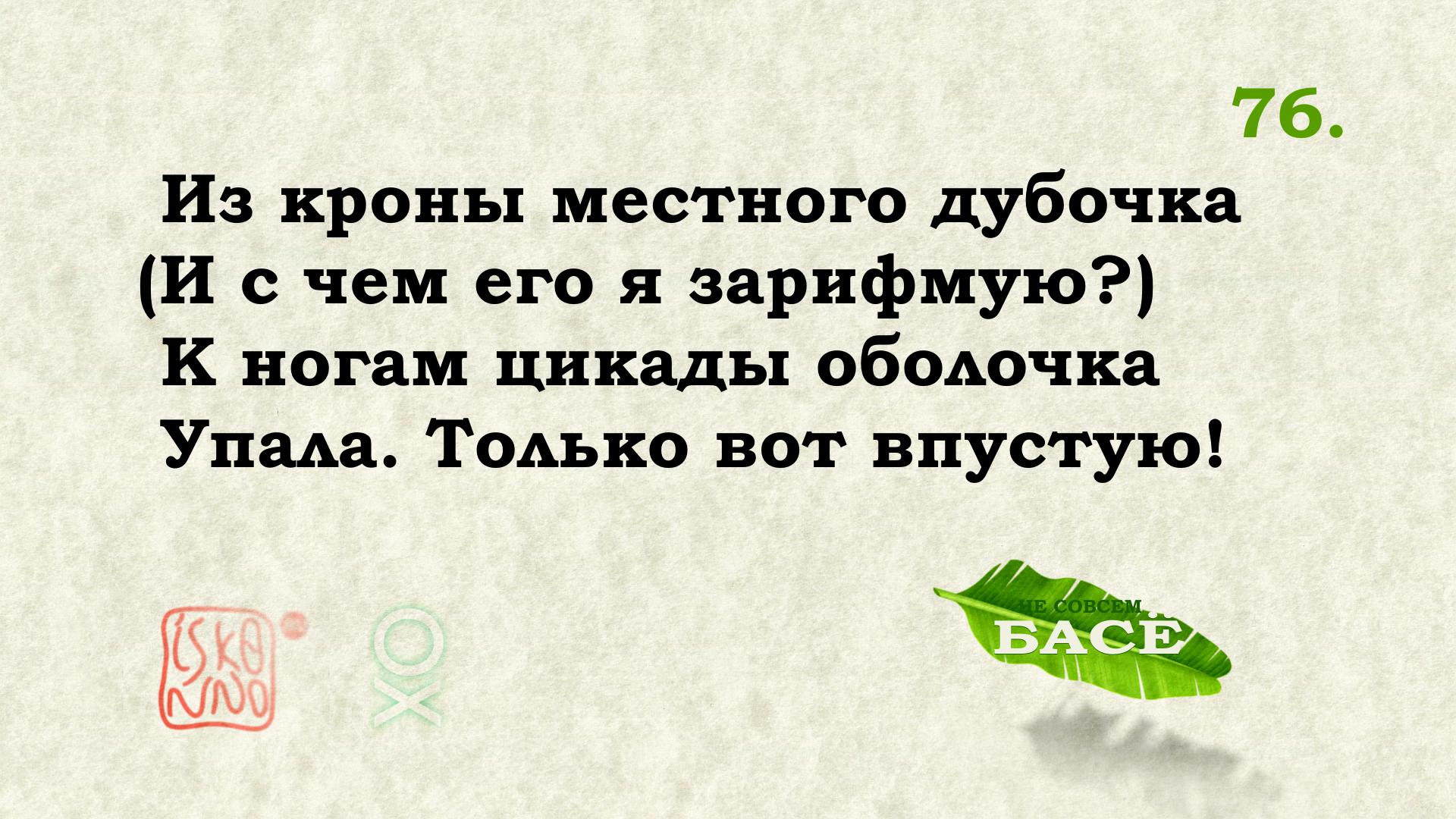

Из кроны местного дубочка

(И с чем его я зарифмую?)

К ногам цикады оболочка

Упала. Только вот впустую.

Сегодня снова начнем без вступлений, лишь заметим, что у стихотворения есть авторское название: «Цикада».

[кодзуэ ёри] = то ли «с верхушки {дерева}», то ли просто «с тонкой веточки».

Вторая строка открывается словом [адани], что можно передать как «напрасно», а вообще корень этого слова созвучен не только бессмысленности, но внутренней пустоте и даже эфемерности.

Уже много после Басё, когда появилось движение за возвращение «к корням» хайку, к первоначальным идеалам поэзии, последователи создавали каталоги слов, которые нужно использовать, чтобы писать «как Басё». И слова, родственные [адани], заняли в этом списке свое место. То есть это слово воспринимается поэтическим, несколько возвышенным.

У глагола [оти] возможные значения близки: либо «падать», либо «оставлять позади себя», нам подходят оба.

Завершающее вторую строку традиционное слово [кэри] в поэзии особых смыслов не несет, но считается не просто заполнителем, а выражением легкого восхищения.

Последняя строка начинается словом из заголовка, [сэми] = «цикада», а суффикс [-но] превращает его в прилагательное (или ставит в притяжательную форму): чьё? — «цикадино».

И принадлежит цикаде [кара] — «оболочка», «скорлупка», «шелуха». Имеется в виду сброшенная при линьке кутикула (экзувий) насекомого.

Сразу оговоримся, что из контекста невозможно понять, одна ли цикадья шкурка свалилась к лирическому герою Басё, но для всех смыслов, видимо, достаточно и одной, поэтому не будем плодить сущности.

Попробуем собрать подстрочник: «Тонкую ветку {/вершину дерева} бесцельно оставила позади себя {ого!} {пустая} шкурка цикады».

Интересное наблюдение и глубокий символизм. Шкурка сохраняет форму цикады, ей не являясь, она и сама пуста, и ее «прыжок» к ногам поэта бессмысленен.

Комментаторы подсказывают нам, что Басё здесь снова цитирует классический источник. В пьесе [Какицубата] («Ирис») в похожих выражениях описывалась шкурка цикады, правда [сэми-но кара...] продолжалось там: [...коромо], создавая игру слов, [кара] = «пустая шкурка», а [каракоромо] = «одежды в китайском стиле», богатые, можно даже сказать, придворные (см. хайку №54).

Вполне вероятно, что Басё и имел в виду этот источник, тогда намек на него можно назвать главным приемом произведения. Но нам от этого не легче: прямым текстом не сказано ничего, помимо натуралистического произведения, отсылка появляется только в голове у слушателя. Адекватный перевод опять невозможен.

Что же нам делать? Выбрать следующий по силе прием оригинала. Очевидно, это соотнесение чего-то бессмысленного [адани] с пустым [кара]. Здесь уже возможны варианты. Оттенки смыслов слова [адани] должны раскрываться перед читателем только после прочтения последней строки, так что именно «бессмысленное» можно назвать панчлайном. А чтобы панчлайн лучше работал, его надо перенести в сильную позицию, в конец последней строки. И объединим значения в одном слове: «впустую»: в нем есть и бесцельность, и пустота.

PSПереводя 78 хайку (через одно после текущего стихотворения), мы вспомнили классический японский роман, [гэндзи-моногатaри] («Повесть о Гэндзи»), вернее, одну сцену из него. Главный герой, принц Гэндзи добивается взаимности от жены чиновника, активно сопротивляющейся домогательствам. Проникнув ночью в ее покои, Гэндзи хватает избранницу, но женщина выскользает, оставляя свои одежды.

У героев этого романа не указано настоящих имен. Все они названы чинами, должностями и прозвищами, данными по подробностям того или иного эпизода.

Дама, ставшая целью первой любовной страсти главного героя, названа в тексте Уцусэми, где [уцу] — то же самое слово, что и [кара] в текущем стихотворении, «что-то пустое», ну а [сэми] = «цикада», то есть буквально даму зовут «Пустая шкурка цикады». Принцу достались только пустые одежды дамы, словно бесполезная оболочка насекомого.

Как созвучно рассмотренному выше стихотворению! Совпадение? Нет. Почти сразу Басё посвящает не просто тому же роману, а буквально той же самой сцене еще одно стихотворение. Так что можно быть практически уверенными, что под натуралистической зарисовкой скрывается эротический подтекст, а лирический герой хайку соотносится с героем-любовником из классического придворного романа.

Но упоминания «Повести о Гэндзи» в связи с этим стихотворением мы не находили ни у кого из комментаторов, так что это только наша догадка.

На переводе такое предположение вряд ли бы сильно отразилось, аналогия сброшенной шкурки с одеждой и без нее рассматривалась. Разве что «маленькая палочка», покинутая цикадой, могла бы указывать на юность и неопытность лирического героя.